日本語教師研修

文部科学省「現職日本語教師研修プログラム普及事業」の中で、

おそらくその研修内容をもっとも想像しにくいのが「難民等」を対象とする本研修ではないでしょうか。

さぽうと21が2023(令和5)年度・2024(令和6)年度に実施した研修の内容をご紹介するとともに、

「受講者の声」を共有します。

おそらくその研修内容をもっとも想像しにくいのが「難民等」を対象とする本研修ではないでしょうか。

さぽうと21が2023(令和5)年度・2024(令和6)年度に実施した研修の内容をご紹介するとともに、

「受講者の声」を共有します。

研修の目標

求められる資質・能力と研修内容の関係

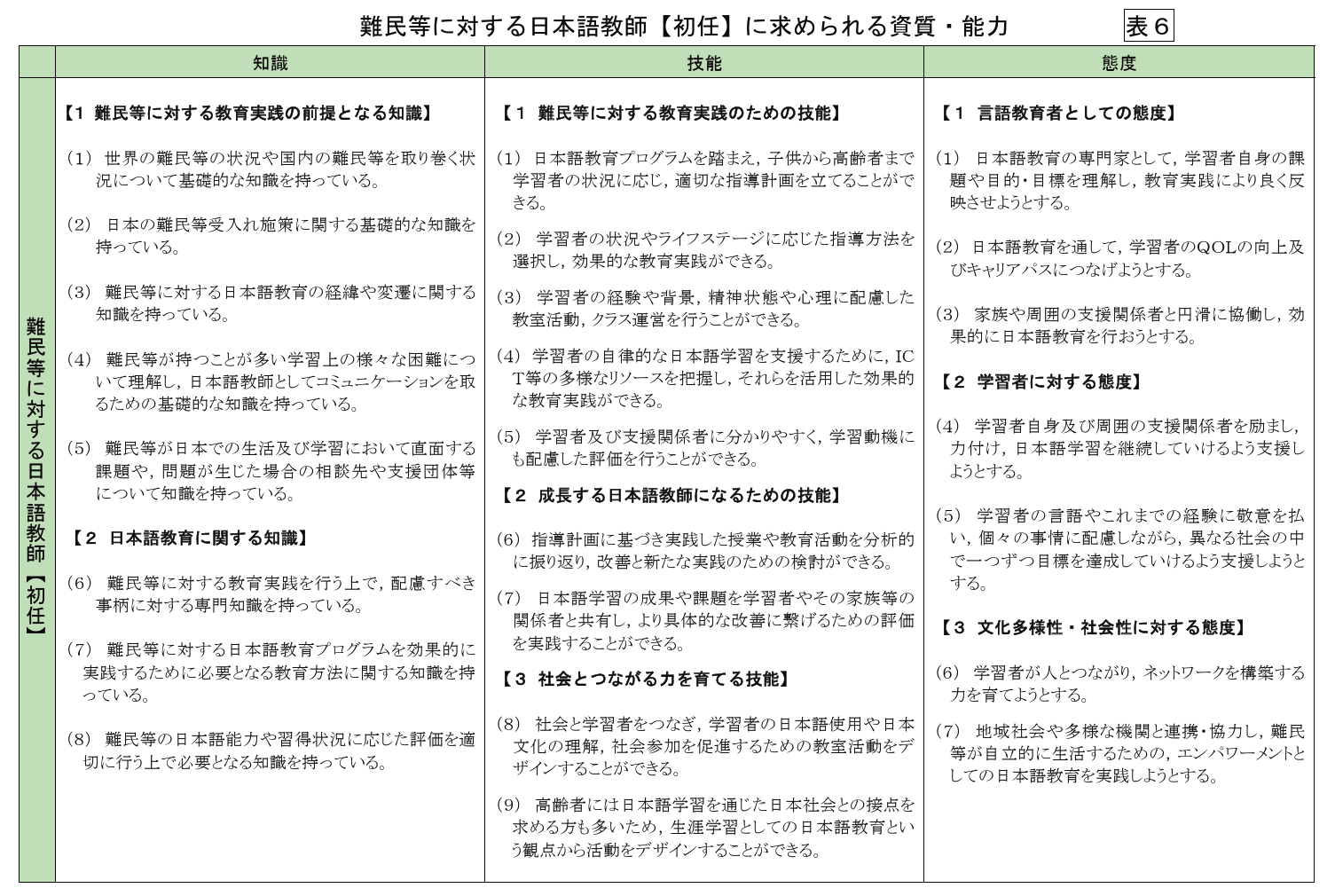

文化庁(2019)『日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版』で示された知識・技能・態度に関する記述

難民的背景をもつ日本語学習者を多視点から理解し、対人援助としての日本語教育の姿勢をもち、有用な日本語教育を行うことのできる日本語教育人材の像として具体化。研修の「4つの到達目標」として言語化。

本研修の「4つの到達目標」

1.背景理解と配慮

「難民等」の背景について理解し、その思いや抱えている (かもしれない)困難に想像力を働かせながら、必要な配慮について考え、実際の教育/学習支援の活動に具体的な形で取り入れることができる。2.共感的理解とQOL向上への貢献

「難民等」のその時々のニーズや困りごと、置かれている状況や環境について共感的に理解しようと努め、それらに対して日本語教育/日本語学習支援の立場から適切にアプローチをすることで、「難民等」のQOL(quality of life)の向上に貢献できる。3.可能性と限界の理解と連携・協力、広い視野からの対応

「難民等」に関わる多くの人々や機関について理解し、日本語教育/日本語学習支援の立場からできること/できないことを整理しつつ、関係者・関係機関と適切につながりながら、広い視野・総合的な視点から「難民等」に対応できる。4.実際の条件・環境を出発点とした授業やコースの組み立てと修正・調整

「難民等」への日本語教育/日本語学習支援が実施されている様々な環境について理解し、実際に自分が担当者・実施者になった際に、与えられた条件・環境(場所、時間、対象、クラス形態等)の下、「難民等」のその時々のニーズや困りごと、置かれている状況や環境から出発し、授業やコースを組み立て、さらに必要に応じて修正・調整を行いながら授業を実施することができる。

【講義A1】世界における難民等の現状

募集状況・修了条件

- 実施期間

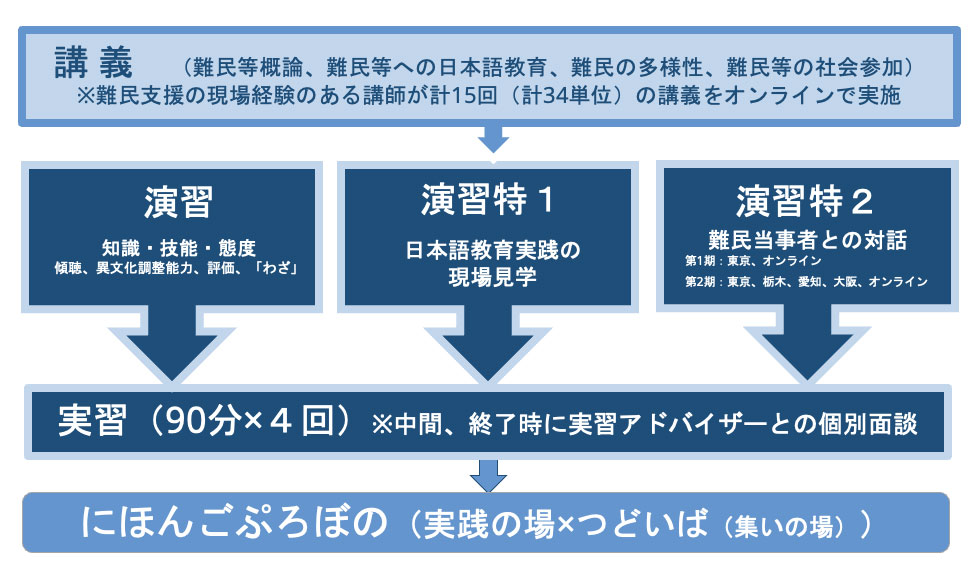

- 約5か月にわたる研修を、年間に第1期、第2期の2回実施

- 応募条件

- 難民等への日本語教育を学びたい日本語教師、全講座参加可能な方優先

- 形式

- オンライン(「演習特2 難民当事者との対話」のみ原則対面、受講者の都合によっては、日本語教育実践の現場の見学および実習が対面の場合あり)

- 修了条件

- 講義・演習出席率100%(欠席時は補講受講可)、各種記録・レポート(講義・演習振り返りシート、日本語教育実践の現場の見学記録、演習特2課題レポート、実習・実習面談記録、最終レポート)が期待される水準を満たしていること

講義内容一覧

講師および講義内容一覧

| 講義タイトル | 講師 | 講義内容 |

|---|---|---|

| 講義Aゼロ 「難民等」概論 |

人見 泰弘 武蔵大学社会学部 教授 |

|

| 講義A1 世界における難民等の現状 |

葛西 伶 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)駐日事務所 シニア法務アシスタント |

|

| 講義A2 日本の難民等受入れの経緯と基本的な受入れ方針・体制等 |

鈴木 昌広 (公財)アジア福祉教育財団難民事業部 |

|

| 講義A3 日本における難民等の現状 |

檜山 怜美 NPO法人なんみんフォーラム(FRJ)事務局 |

|

| 講義B1 日本における難民等の多様性① |

鶴木 由美子 認定NPO法人 難民支援協会(JAR) |

|

| 講義B2 日本における難民等の多様性② |

田中 美穂子 早稲田大学日本語教育研究センター インストラクター(非常勤) |

|

| 講義B3 難民等の異文化受容・適応(ケースメソッド) |

伴野 崇生 慶應義塾大学総合政策学部 准教授 |

|

| 講義B4 難民等への理解を深める 一言語学習者としての側面から |

野山 広 国立国語研究所日本語教育研究領域 准教授 |

|

| 講義B5 難民等への理解を深める 一臨床心理学の視点からの理解 |

鵜川 晃 大正大学社会共生学部公共政策学科 教授 |

|

| 講義Cゼロ 「難民等に対する日本語教育」概論 |

矢崎 理恵 (社福)さぽうと21学習支援室 チーフコーディネーター |

|

| 講義C1 難民等に対する日本語教育(公的な支援を中心に) |

宮下 しのぶ (公社)国際日本語普及協会(AJALT) |

|

| 講義C2 難民等に対する日本語教育 (公的な支援以外を中心に) |

矢崎 理恵 (社福)さぽうと21学習支援室 チーフコーディネーター |

|

| 講義C3 中国帰国者に対する日本語教育 |

小川 珠子 首都圏中国帰国者支援・交流センター |

|

| 講義D1 難民等の社会参加 |

石川 美絵子 (社福)日本国際社会事業団 常務理事 |

|

| 講義D2 難民等のライフステージに合わせたキャリアプランと日本語教育 |

伴野 崇生 慶應義塾大学総合政策学部 准教授 |

|

演習

演習0~4:

個人/グループワークを通じた演習

- 演習0

-

- これまでかかわってきた日本語教育についてふりかえった上で、難民等に対する日本語教育人材について理解するワーク(特別な配慮、他分野とは異なる資質・能力、初等教育を受けられなかった人々、国籍国等をやむなく離れることになったショックや、迫害などの体験による極度のストレス状態など、精神的に不安定な状態にある人々への理解など)

- 本研修の「4つの到達目標」を理解するワーク

- 演習1

-

- 積極的傾聴とは(カール・ロジャーズの思想、3つの「きく」(聞くhearing、聴く(active) listening、訊く asking)

→ 以降、研修において、自身が「きく」際、どの「きく」のモードで聞いているかを意識 - ロジャーズの3原則(共感的理解、無条件の肯定的関心、自己一致)

- 積極的傾聴のワーク

- 積極的傾聴とは(カール・ロジャーズの思想、3つの「きく」(聞くhearing、聴く(active) listening、訊く asking)

- 演習2

-

- インシデント・プロセス法によるワーク(講師からの事例提供→質問による情報収集→個人ワーク→グループワーク→全体共有→グループワークでのふりかえり)

- 演習3

-

難民を対象とした日本語教育のためのパターンランゲージの記述(CPS)を用いたワークショップ

- Context:問題が生じやすい状況(文脈)や条件、Solutionを実践するとよい状況

- Problem:Solutionに書いたことをすると、どのような問題が解決・解消するのか

- Solution:この領域で実践を始めようとする人に、何が大切だと伝えたいか

- 演習4

-

- これまで学んだことのふりかえり(個人ワーク、グループワーク)

- アドバイスのワーク(難民の方に日本語を教えることになった人がいると仮定、相談に対してどんなことばを返すか言語化)

- パターン・ランゲージの記述を通じたまとめ

- 最終レポート作成に向けて

演習特1:

日本語教育の実践の現場の見学

- 教室見学

- 難民等を対象とした日本語教育の現場(さぽうと21のオンライン形式の教室)を見学し、見学後に「教室見学記録」を作成

※見学、記録作成ともに研修時間外に実施

- 振り返り

- 後日、振り返りの時間(2単位時間)を設け、グループで以下①②について話し合う。(「教室見学記録」の活用)

①見学した授業の内容・所感・疑問点

②見学した実践のどの点がどのように「4つの到達目標」に関わるか

見学した実践(=他者の実践)を難民等に対する日本語教育に求められる視点を記述した「4つの到達目標」と結ぶ試みを通して、「4つの到達目標」の具体的な内容理解と実践における意識化を図る。また、これにより新たな視点及び問題意識をもって実習(=自己の実践)に臨めるようにする。

実習へ

演習特2:難民当事者との対話

- 対話

(2単位時間) -

難民的背景を有するゲストスピーカーから、これまでの歩み、現在の生活、今後の展望等に関する話をうかがい、当事者の生活段階でどのようなニーズや困りごとがあったか/あるのかを知る。

- 対面会場:東京都、名古屋市、大阪市、京都市、福井県福井市、福岡市(+オンライン)

- 形式:ゲスト1名、受講者3~5名程度の小グループ

- ゲストスピーカー: のべ17名

- 課題レポート

第一稿 -

テーマ「難民当事者との対話は、自身の日本語教育実践にとってどのような意義があるか」

当事者との対話から何を学んだかを整理し、その学びを自身の難民等に対する日本語教育実践や難民等以外への日本語教育実践にどのように活かすのかを言語化し提出(1200字) - 振り返り

(2単位時間) -

第一稿をグループで読みあい、受講者間で互いにコメントをする。

各担当者もレポートにコメントを入れ、受講者にフィードバックを実施 - 最終レポート

- 他者からのコメントを参考に、第一稿を推敲し、最終稿(1200字)を提出

A)当事者との対話を通して、講義で学んだ知識と結びつけながら難民等について理解を深める。

B)当事者との対話から何を学んだのかを整理し、その学びを自身の難民等に対する日本語教育

実践や難民等以外への日本語教育実践においてどのように活かすかを言語化する。

B)当事者との対話から何を学んだのかを整理し、その学びを自身の難民等に対する日本語教育

実践や難民等以外への日本語教育実践においてどのように活かすかを言語化する。

実習へ

実習:難民等への日本語教育実践

-

実践

(90分×4回) - 与えられた条件・環境(場所、時間、対象、クラス形態等)の下、難民的背景をもつ日本語学習者の置かれている状況やニーズ及び困りごとを踏まえて授業を組み立て、状況に応じ修正・調整を行いながら授業を実施。

- 実習記録

-

- 各回の実践終了後、「実習記録」を作成

- 自己の実践のどの点がどのように「4つの到達目標」とつながっていたかを中心に実践を振り返り記述

- 実習アドバイザー面談

(45分×2回) - 受講者1名につき実習アドバイザーを1名配置し、実習期間中に個人またはグループでの面談を2回実施。実習アドバイザーは、受講者が「4つの到達目標」をもとに自身の実践をより深く振り返り、自ら考え言語化できるようサポートする。

- 実習記録

-

- 各回の面談終了後、「面談記録」を作成

- 面談を通して考えたことを記述

(実習アドバイザーも「実習アドバイザー面談記録」を別途作成)

自己の実践を、難民等に対する日本語教育に求められる視点を記述した「4つの到達目標」の枠組みで捉え直し、「次なる実践」に活かしていく。(「次なる実践」は、難民等の日本語教育に限らず、難民等以外に対する日本語教育をも含む。)

受講者の声

研修を修了された方々の「最終レポート」より、「研修受講を決めたきっかけ」や「受講後の感想」など、

受講者の声をご本人の了解をいただきご紹介します。(なお、本文中の役職等はレポート提出時のものです)

大河原 知草さん

埼玉県

目白大学外国語学部日本語・日本語教育学科 専任講師

私がこの研修を受講した一番大きな理由は、自分の住環境によるものだ。

自宅の周りにクルド人と思われる方が非常に多く住んでいて、近所のコンビニや公園、アパートのゴミ置き場には、クルド人の方向けの言語でメニューや注意書きが見られる。早朝や夜遅く、クルド人の男性同士が数人集まって話し込んでいるのをあちこちで見かけるが、日本人住民と交流している様子はない。いつもすぐそばにいるのに、まるで違う世界に生きているかのようだ。「クルド人が100人集まって乱闘騒ぎ」といったニュースが大々的に報道されたことにより、ネット上では、日本人住民の反感が強まってますます溝が深まっているように書かれているが、本当のところはよくわからない。私が見る限り、彼らはただ仕事熱心で、話し合うのが好きな方たち、というだけである。仕事で忙しい男性たちや、活発に遊びまわっている子どもたちはともかく、女性たちは、何とも言えない表情をしている。そもそも、女性たちを見かける機会は、男性たちや子どもたちに比べると圧倒的に少ない。彼女たちは、日々、どんなことを思って、どんな生活しているのか、とても興味がひかれている。

日本語教師になりたての20年以上前、縁あってミャンマーの難民の方たちに関わっていたのだが、当時の私は、難民の何たるかもよく理解しておらず、個人の人間としてもあまりにも未熟で、彼らのことをよくわからないまま、疎遠になってしまった。 現在、私は大学の日本語教員養成に携わっており、授業の一環として学生たちを「さぽうと21」で見学させてもらったりしているが、学生たちに難民の日本語教育について学んでもらう前に、私自身がまず学ぶべきであり、知識として学ぶだけでなく、直接難民の方と関わりたいという気持ちが日々強くなってきている。

宮崎 千里さん

東京都

さぽうと21 日本語・学習指導

2年半前から『さぽうと21』で難民の小中高校生の学習支援をしている。

初めて課外学習に付き添った時のこと。地下鉄で移動中、私はシリア人の女の子2人の間に座って楽しくおしゃべりをしていた。その時電車がゴーッという轟音をたててスピードをあげた。すると2人の顔が突然強張り、「何この音‼」と叫んで、私の腕にすがりついて来たのである。日本人の女の子と全く変わらないように見えた明るくておしゃべりな彼女たちの中に、恐怖の記憶が潜んでいることを目の当たりにし、「何でもないよ」と落ち着かせたものの、実は私自身がショックを受けていた。

それまで4年ほど、日本で働く外国人に日本語を教えていたが、その後も子どもたちから内戦下の話を聞くにつけ、以前と同じように単に日本語を教えるだけでいいのだろうか、もっと難民について知り、過去のトラウマ、家庭や学校の問題を抱えた彼らが、少しでも生きやすくなるように自分に何かできないだろうかと思ったのが、この研修を受講することにしたきっかけである。

山屋 頼子さん

東京都

足立区教育委員会、さぽうと21 日本語指導員

2年前、西東京市でロヒンギャ難民のカディザさんの講演を聞いた。カディザさんから、バングラディシュにいたころの話や日本に来てからの話を聞き、ロヒンギャ難民の実際の生活を知ることができた。また、日本に来てから様々な支援を探し、出産と子育てをしながらも夢をあきらめないで学業を続けた話を聞き、こんなにパワフルな人がいるんだと衝撃を受けた。 偶然にも隣町に住んでいるカディザさんの話を聞いて、遠い世界の人だと思っていたロヒンギャの人たちのことをとても身近に感じるようになった。

その後、「さぽうと21」がロヒンギャの子どもたちへの学習支援のボランティアを募集していると知り、すぐに参加した。ロヒンギャの子どもたちは日本生まれなので、日本語にそれほど困っていないようだが、ご両親などは苦労しているのではと思った。一方で、難民等の背景や状況などをほとんど知らなかったため、自分が役に立つことができるのかという不安もあった。「難民等」に日本語を教える上で必要な知識や心構えを得るために受講した。

加賀谷 美枝さん

東京都

学校法人 長沼スクール 非常勤講師

もともと異文化に関心があり、大学で文化人類学を専攻し、エスニシティや異文化コミュニケーションについて学んだ。当時はアラブ文化に関心があり、そこから次第にパレスチナに注意を引かれていった。私が初めて知った難民はパレスチナ難民だった。卒業後、異文化の人々に直接関わる仕事として日本語教師になった。アラブ地域で教える夢はかなわず、アメリカの大学で職を得た。そこでメンターと言える人に出会い、彼の影響でヨーロッパに関心を持つようになった。以来アメリカ-日本-イギリス-日本で大学生・留学生・社会人を中心に日本語を教えてきた。アメリカ・イギリスでは多文化社会の良さと難しさを経験した。幸い、私は周囲の環境と人に恵まれ、両国で人生のかけがえのない時間を過ごすことができた。

その後、日本で家庭を持ったが、元アメリカ人で今は日本籍の夫も、見かけは7割外国人で中身は10割日本人の息子たちも、差別を感じることなく平和に暮らしている(と思う)。 このような歩みの中でエスニシティ、特に社会の少数派のエスニシティはずっと心に引っかかっている。ここ2~3年、難民的背景の人や技能実習生の報道に接するにつれ、複雑な思いが増し、日本語教師として支援に携わりたいと思うようになった。私自身と家族が外国で温かく受け入れてもらった恩返しでもある。

村田 千津子さん

福井県

ニュースや報道で難民問題について聞かない日がないほどですが、私の周りには難民と呼ばれる人がいないため、どこか遠くの出来事のように思っていました。外国につながる子供への日本語指導を通して、難民もこの児童たちと同じなのではないかと思うようになり、難民への日本語指導に興味を持ちました。 研修を受ける前は、難民とは国を追われた可哀想な人たちだと感じていました。難民認定は難しいと思うけれど、半分くらいの人は認定され、生活支援も受け、日本で静かに暮らせているのだろうとも思いました。日本で難民申請している人は、何か日本とかかわりがある人で、日本を選んできているのだとも思いましたが、研修を受けて実際は全く違うことを学びました。

岡本 淳子さん

東京都

この研修を受講することにしたのは、文化庁の現職日本語教師研修プログラム普及事業の中で、生活者、子供、就労者、技能人材でも無い「「難民等」に対する日本語教師(初級)」の項目があり、「難民等」が別枠になっていることに興味を引かれたからだ。また、私は、さぽうと21で学習支援活動を細々と続けているが、活動の度に、私が補わなければならない事があるのではと常に感じていた。本研修は、その学習支援活動の為のインプットとなり、アウトプットの一助になると思えたため、受講することにした。

更に、近年、世の中が大きく変化し、「難民等」を生み出す背景も多様化し、日本の「難民等」に関する法律や条例も変化している。それらの背景および変化を理解した上で、「難民等」の学びを支援したいと思ったからだ。研修受講前は「難民等」について、日本は難民認定数が少ないこと、位しか知識が無かった。

G.Y.さん

東京都

都内日本語学校 非常勤日本語教師

この研修を受講した理由は、困っている方に日本語を教えたいと常日頃思っていたからです。50を過ぎて、残りの日本語教師人生を必要としているマイノリティーの方々に教えたいと考えるようになりました。そして、そのための知識を学びたいと思っていたからです。こちらの研修情報がたまたま勤務先の教師用掲示板に書き込みがあり、すぐに申し込みました。「難民」という方々のことは、新聞やニュースで見たり聞いたりする程度でした。彼らはきっと知らない国日本で日本語が話せないで困っているのだろう。私がいま勉強を始めれば何かお手伝いできるのではないかと思ったからこの研修を受講しようと思った次第です。

H.M.さん

日本語学校

私がこの講座を受講しようと考えた直接のきっかけは、ウクライナ避難民の日本語教育に携わったからだ。私が勤務していた日本語学校で、7名もの避難民の方を受け入れた。私はこれまで難民等の日本語教育は担当したことがなく、現実はやはり留学生と同じようにことは運ばなかった。日本語学校での受け入れを避難民の方も理解して入っているので、避難できたことに感謝する言葉ばかりが最初は聞かれた。しかし、なかなか学習が進まなかったり、避難が長引いたりする中、これまでのキャリアを日本では活かすこともできず、これからの生活設計に悩む人もでてきた。

そんなとき、涙する彼らを前にただ話を聞くだけで、自分にはどうすることもできなかった。そのような中で、かれらは2年間の日本語学校での学習期間を終え、卒業していった。私は何をするべきだったのか、何ができたのか、それが知りたくて、この講座を受講した。そして、彼らにできなかった何かをほかの方への支援ですることができればと考えている。

受講者アンケート分析

「難民等」のその時々の状況に対する日本語教育の立場からの適切なアプローチ

「傾聴し、その問題が少しでも解決できるように対応した」「その人の知りたい情報に行き当たり、「雑談」から「有益な生活情報」に繋がる会話ができた」などの声が挙げられている。

一方で、「実習4回の経験しかないので、多様性を具体的に理解することはできなかったのでは」などの声も挙げられた。

できるようになったと回答した方のコメント

ご自分のキャリアが続けられないことがストレスになっていた方への共感的な気持ちを持つことができるようになった。

以前は他者として同情のような感情を持っていたように思いますが、もう少し対象化できるようになったと思います。

以前は他者として同情のような感情を持っていたように思いますが、もう少し対象化できるようになったと思います。

自治体のがん検診を受けたいが、手順がわからず困っていたので、一緒に送付資料や自治体のサイトを見ながらサポートした。読解の情報検索の学習にもなった。

授業中、買い物をする時の困りごとを話してくれたので、傾聴し、その問題が少しでも解決できるように対応した。

まあまあできるようになったと回答した方のコメント

実習で「職場で雑談ができない」という訴えに対して、どのような状況で、どのような話がしたいのか、なぜできないと思うのかを聞き出した。それで、その地域特有の方言の問題があること、また、日本人との共通の生活体験が少ないことから共通の話題を見つけるのが難しいことなどがわかった。その間に、その人の知りたい情報に行き当たり、「雑談」から「有益な生活情報」に繋がる会話ができた。

進学に対してあまり積極的でなかったが、本人の希望する職業を聞き、どうやったらその職業に就くことができるかを一緒に考えているうちに、本人が前向きになってくれた。

あまりできるようになっていない・ほとんどできるようになってないと回答した方のコメント

実習では、(ある会話の内容)以外に不安定な様子は感じられなかった。だが、今考えると、不安があったかもしれず、それをキャッチできなかったのかもしれない

実習の中でそのようなやり取りの場面がなかったから

実習4回の経験しかないので、多様性を具体的に理解することはできなかったのではと思う。取り組み方、アプローチの仕方は理解できた。

「難民等」のQOL(Quality of Life)の向上への貢献

「一人一人に寄り添った日本語教育を行うことが重要であると認識するようになった」「安心できる場の提供を大切にしたことにより、初対面の学習者が自分のことを少しずつ話してくれる場面があった」との声が挙げられている。

一方、「実際に難民等対象の日本語教育に携わるのはハードルが高い」などの声も挙げられている。

貢献できそうだと感じたと回答した方のコメント

研修受講前は難民の支援は日常生活に困らないように経済面で自立できるようにすることが日本語教師の役割だと考えていました。しかし受講後は、今何をできるかを考え、人間関係を構築しながら、一人一人に寄り添った日本語教育を行うことが重要であると認識するようになりました。

毎回楽しみに教室に来てくれている子どもがいる。教室が、学校でもない、家庭でもない、安心して、甘えられて、ありのままを見せられる、サードプレイスになるように努めている。そのことが、その子のQOLを高めることにつながるのではないかと思っているから。

今回の研修中、安心できる場の提供を大切にしたことにより、初対面の学習者が自分のことを少しずつ話してくれる場面があったため。

まあまあ貢献できそうだと回答した方のコメント

日本語学習の場は、単なる語学力向上の場にとどまらず、学習者が日本社会で安心して生活できるようサポートする役割も担っていると実感した。また、学習者にとって講師に相談しやすい環境でもあり、そのような場を通じて日本社会への適応を後押しできると感じた。

実習中、勉強が好きだという彼女の知的好奇心を刺激し応えられるような授業を心掛けたから。

あまり貢献できるとは感じなかったと回答した方のコメント

実際に難民等対象の日本語教育に携わるのはハードルが高い

自分の力不足、経験不足を感じるため

その他(研修全体の中でご自身の学びになったことや、気づいたこと)

受講者よりいただいた様々なご意見

留学生よりも色々と複雑な背景を持った方々ばかりでしたが、皆さん、前向きに日本語を学んでいらっしゃる方が本当に多くいらっしゃったことに驚きと、尊敬の気持ちを持つことができました。再度、学ぶことの大切さを実感しましたし、その学習者に寄り添った授業を行うことの重要性を学びました。

この研修は、難民のみならず全ての教育現場でも生かすことができるので、有用だと思った。

「ライフステージに合わせたキャリアプラン」や「言語の退行」など、あまり考えたことがなかった視点をいただけたことや、表層的にしか知らなかった知識に肉付けができたこと、難民支援のための様々な団体や活動内容などを知ることができて良かったです。

難民の日本語教育に関して全く知らなかったので、全てが有益でした。この研修にかけられたコーディネーターや講義をしてくださった方々の熱量にも感動しました。

日本語を教えることの範囲の広さや奥深さに気付き、視野が広がったように思う。

難民などに関する知識が深まったことで、現在の日本社会を構成する多くの外国人にもより関心が向き、より広い視野を持つことができた。また、日本語教師としての視野や対応力をさらに高めることができたと思う。

研修中の当事者との対話や実習を通じ、教師の役割として日本語そのものを教授するだけでなく、生活環境を整えたり、学習のモチベーションを維持するための配慮や支援といった側面が非常に大切だと改めて考えました。

関連文献

世界の難民等の現状

- 難民全般

-

ウェブサイト認定NPO法人難民を助ける会(AAR)書籍小俣直彦2019『アフリカの難民キャンプで暮らす―ブジュブラムでのフィールドワーク401日』こぶな書店アフリカにおける難民キャンプの日常世界をフィールドワークから丹念に描く書籍滝澤三郎編2018『世界の難民をたすける30の方法』合同出版自分たちにできる難民支援のイメージがつかめる入門書書籍滝澤三郎、山田満編2017『難民を知るための基礎知識ー政治と人権の葛藤を越えて』明石書店難民にフォーカスし、問題の所在や背景を包括的に理解できる書籍野田文隆監訳2017『移住者と難民のメンタルヘルス―移動する人の文化精神医学』明石書店書籍墓田桂2016『難民問題ーイスラム圏の動揺、EUの苦悩、日本の課題』中央公論新社欧州難民危機から難民問題を幅広く論じる書籍日本精神神経学会翻訳2014『DSM-V 精神疾患の診断・統計マニュアル』医学書院

日本の難民等の現状

- 難民全般

-

ウェブサイト公益財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部(RHQ)書籍根本かおる2017『難民鎖国ニッポンのゆくえ』ポプラ新書昨今の日本における難民や難民申請者の現状を記した入門書書籍公益財団法人笹川平和財団2016『難民の地域定住支援ガイドブック』難民の地域定住について生活支援、言語、教育、就労の観点から課題と支援のあり方を示したガイドブック書籍山村淳平2015『難民からまなぶ世界と日本』解放出版社書籍山田寛ほか2007『日本の難民受け入れ―過去・現在・未来』東京財団日本の難民受け入れについて幅広く論じた研究書書籍本間浩1990『難民問題とは何か』岩波書店いち早く日本で難民問題を論じた一冊。当時の難民を取り巻く状況が理解できる

- 移民受け入れのなかの難民

-

書籍永吉希久子2020『移民と日本社会―データで読み解く実態と将来像』中公新書日本の移民受け入れの歴史と現状を最新のデータに基づいて明らかにする書籍宮島喬、藤巻秀樹、石原進、鈴木江理子編2019『別冊 環 開かれた移民社会へ』藤原書店「日本語教育と母語継承」「難民にどう向き合うか」など移民にまつわる幅広いトピックが掲載書籍望月優大2019『ふたつの日本―「移民国家」の建前と現実』講談社現代新書書籍移民政策学会設立10周年記念論集刊行委員会編2018『移民政策のフロンティア―日本の歩みと課題を問い直す』明石書店「戦後日本の難民政策」ほか、日本の移民政策の全体と課題を展望できる研究書書籍西日本新聞社編2017『新 移民時代―外国人労働者と共に生きる社会へ』明石書店いずれも日本の滞日外国人の現状をコンパクトにまとめている書籍野田文隆監修2016『あなたにもできる外国人へのこころの支援』岩崎学術出版社書籍田中宏2013『在日外国人ー法の壁、心の溝』第三版岩波新書日本の外国人受け入れの歴史的経緯を記した一冊。インドシナ難民受け入れや難民条約加入時の出来事にもふれられている

- 難民等への日本語教育

-

論文林貴哉2024「在日ベトナム難民のライフストーリー : 職場での言語使用・習得についての語りに焦点を当てて」『日本オーラルヒストリー研究』20, 日本オーラル・ヒストリー学会編集委員会, pp256-275論文伴野崇生2023「難民支援としての日本語教育・難民を対象とした日本語教育」『小出記念日本語教育学会論文集』31, 小出記念日本語教育学会, pp165-191論文伴野崇生2023「難民を対象とした日本語教育実践者の自己形成・成長過程における自己内対話 Auto-TEM分析結果を基にした「対話的自己」による考察」『東京医科歯科大学教養部研究紀要』53, 東京医科歯科大学教養部, pp95-112論文平岡憲人2023「ウクライナ学生支援会(JSUS)の挑戦 : ウクライナ避難民支援における日本語学校の役割と提案」『海外日本語教育研究』16, 海外日本語教育学会, pp4-7論文宮下しのぶ2023「理念を守り、前に進む:条約難民・第三国定住難民への日本語教育」『AJALT』46, 国際日本語普及協会, pp40-44論文伴野崇生2022「「難民日本語教育」実践者の自己形成と成長ーオートエスノグラフィーとAuto-TEM を通じてー」『社会情報研究』3(2), 学校法人先端教育機構, pp1-15論文小瀧雅子2021「難民のための日本語教育初任教師養成研修講座 : オンライン事始め」『AJALT』44, 国際日本語普及協会, pp44-46論文松尾慎2021「対等なパートナーとしての学び合い:ビルマ(ミャンマー)難民との日本語活動」『部落解放』解放出版社, pp91-103論文市嶋典子2019「シリア出身の日本語学習者の日本語に関する意識とシティズンシップの動態」『言語文化教育研究』17,言語文化教育研究学会, pp71-87論文長谷部美佳2018「インドシナ難民の日本語力:日本社会とのつながりから考える」『明治学院大学教養教育センター付属研究所年報』明治学院大学教養教育センター付属研究所, p14論文岩下智美2017「2015年度第三国定住難民に対する渡日前日本語研修報告」『国際交流基金日本語教育紀要』13, 国際交流基金, pp117-124論文小松由美2013「第三国定住での難民受け入れと定住支援としての研修についての一考察」『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』39, 東京外国語大学留学生日本語教育センター, pp105-112論文伴野崇生2013「「難民日本語教育」の可能性と課題―難民の権利・尊厳の保障のための日本語学習支援の構想」『難民研究ジャーナル』3, 難民研究フォーラム, pp26-43論文平川明子、川上光信、内藤真知子2013「座談会 声を受けとめ、声に包まれ、声で伝える」『AJALT』36, 国際日本語普及協会, pp12-16論文小瀧雅子2009「小学校日本語学級と交流活動の記録–難民クラスでの「生活ガイダンス」プログラム実践から」『AJALT』4, 国際日本語普及協会, pp76-91論文内藤真知子2009「自己実現の日本語へー条約難民に対する日本語教育がめざすもの―「声」を受け止め、「声」を支える」『 AJALT』32, 国際日本語普及協会, pp23-27

- インドシナ難民

-

書籍柳瀬房子1996『サニーのおねがい 地雷ではなく花をください』自由国民社書籍吹浦忠正1993『難民少女ランちゃん―お医者さんになったベトナムの少女』大日本図書書籍トラン・ゴク・ラン(吹浦忠正 構成)1990『ベトナム難民少女の十年』中央公論新社1970年代以降のインドシナ難民受け入れについて理解できる

- 中国帰国者・樺太(サハリン)帰国者

-

書籍大友麻子2020『日本人の忘れもの フィリピンと中国の残留邦人』游学社同名の映画の公式ガイドブック。フィリピン残留邦人について、支援の必要性を訴える。書籍太田満2019『中国・サハリン残留日本人の歴史と体験 – 北東アジアの過去と現在を次世代に伝えるために』明石書店「中国・サハリン残留日本人」の歴史的背景、生活体験、教育現場での活用例を紹介書籍小笠原理恵2019『多文化共生の医療社会学 − 中国帰国者の語りから考える日本のマイノリティ・ヘルス』大阪大学出版会中国帰国者と病院職員を対象に行われた「マイノリティ・ヘルス」に関する調査研究書籍中山大将2019『サハリン残留日本人と戦後日本 − 樺太住民の境界地域史』アジア環太平洋研究叢書サハリン残留日本人の経験について、外交文書、市民団体資料、聞き取り調査をもとにまとめられた研究書籍中山大将、上田信、高澤紀恵、奈須恵子、松原宏之、水島 司、三谷 博2019『歴史総合パートナーズ10 国境は誰のためにある? −境界地域サハリン・樺太−』清水書院サハリン島を事例に日本とロシアの間の国境の変遷、国境の意味と国境変更による影響について考える。書籍藤沼敏子2019『不条理を生き貫いて 34人の中国残留婦人たち』津成書院戦争を生き貫いた34人の残留婦人たちからの聞き取りの記録。書籍斉藤マサヨシ2017『サハリンに残された日本 − 樺太の面影、そして今』北海道大学出版会サハリンの自然、日本時代の記憶と現在の人々の暮らしを写した写真集。書籍玄武岩、パイチャゼ・スヴェトラナほか2016『サハリン残留』高文研戦後、サハリン(樺太)に残留することとなった日本人と朝鮮人の10の家族の物語。書籍南誠2016『中国帰国者をめぐる包摂と排除の歴史社会学』明石書店書籍大久保真紀2015『中国残留日本人 −「棄民」の経過と、帰国後の苦難』高文研新聞記者として20年にわたって中国残留日本人に関わった著者による中国残留と帰国後の苦難を描く。書籍平井美帆2015『中国残留孤児70年の孤独』集英社インターナショナル中国の養父母に育てられ日本に帰国した「残留邦人」とその家族の物語を描く。書籍中国帰国者の会2011『わたしたちは歴史の中に生きている 中国残留邦人と家族10の物語』「中国残留邦人」とその配偶者、二世・三世からの聞き取りをまとめている。書籍張嵐2011『「中国残留孤児」の社会学: 日本と中国を生きる三世代のライフストーリー』青弓社書籍蘭信三2009『中国残留日本人という経験―「満洲」と日本を問い続けて』勉誠出版書籍高橋朋子2009『中国帰国者三世四世の学校エスノグラフィー −−母語教育から継承後教育へ』生活書院中国帰国者の子どもたちの学校生活について、フィールドワークをもとに描かれた記録書籍井出孫六2008『中国残留邦人 − 置き去られた六十余年』岩波新書中国残留婦人・残留孤児たちが、祖国を相手に裁判を起こした理由、残された課題を描く書籍白石恵美2008『「中国残留孤児」帰国者の人権擁護 (世界人権問題叢書) 』明石書店書籍小川岟一2005『樺太(サハリン)・シベリアに生きる − 戦後60年の証言』社会評論社樺太、シベリアに生きた人々との交流・帰国支援の経験から戦後60年の日本について考える。書籍井出孫六2004『終わりなき旅: 「中国残留孤児」の歴史と現在』岩波書店長野から送り出された「開拓団」の視点から庶民にとっての国家・戦争について考えるルポルタージュ。書籍蘭信三2000『「中国帰国者」の生活世界』行路社書籍文化庁文化部国語課1997『中国帰国者のための日本語教育Q&A』大蔵省印刷局中国帰国者の日本語教育推進に関する文化庁による手引、報告書などをまとめたもの。書籍江畑敬介、箕口雅博、曽文星編著1996『移住と適応 − 中国帰国者の適応過程と援助体制に関する研究』日本評論社中国帰国者について、国境をまたぐ移住と日本での適応に関する3年間の調査研究